費大廚辣椒炒肉美國公司計劃用近百萬年薪招聘“美國首店店長”,紫燕百味雞在紐約法拉盛、唐人街連開兩店,農耕記加拿大首店開業首日引發排隊熱潮,蜜雪冰城中亞首店首日營業額超3萬元人民幣……

2025年,中餐出海的浪潮以更迅猛的姿態席卷全球。弗若斯特沙利文的報告顯示,2026年國際餐飲服務市場預計將達到3.8萬億美元,國際中式餐飲市場的規模占比不斷提升,預計2026年中式餐飲市場占國際市場的百分比將繼續增長至10.8%。當前,國際市場中式餐飲的增長速度已經超過國際餐飲服務市場的增長速度。

從早期“夫妻店”式的唐人街小館,到如今連鎖品牌以供應鏈優勢在全球布局,中餐出海正從“賣味道”升級為“賣供應鏈”。這場悄然進行的中餐供應鏈出海浪潮,不僅重新定義了中餐的全球競爭力,更開啟了中國餐飲工業化的世界表達。

中餐出海進入黃金擴張期

如果說十年前的中餐出海是“星星之火”,如今已呈“燎原之勢”。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2020年到2024年,國際中餐規模從2275.48億元增長到3593.85億元,整體呈現上升趨勢。

這組數據背后,是中餐從“個體突圍”到“體系化出海”的深刻轉變。

看案例,頭部品牌正以供應鏈為支點撬動全球市場。海底撈在新加坡、美國、日本等14個國家和地區開設超100家門店,其海外供應鏈中心不僅供應食材,更輸出“蜀海”中央廚房模式,實現從食材采購、中央廚房到冷鏈物流的全鏈條可控。農耕記憑借供應鏈優勢,將桂東的辣椒、衡陽的雞、郴州的魚、湘西的臘肉一路冷鏈,直供海外。探魚構建了“核心標準化+區域靈活適配”的體系,核心調料由中央廚房統一配送,大宗食材本地采購,2025年初全球門店已突破350家。

看政策,政策紅利為中餐出海按下“加速鍵”。2024年3月,商務部等9部門聯合印發《關于促進餐飲業高質量發展的指導意見》,明確提到:加快中餐“走出去”。支持餐飲經營主體積極開拓海外市場。加強與重點國家和地區在檢驗檢疫等領域合作,積極推動中餐廚師赴境外從業,支持餐飲原輔料等進入國際市場。

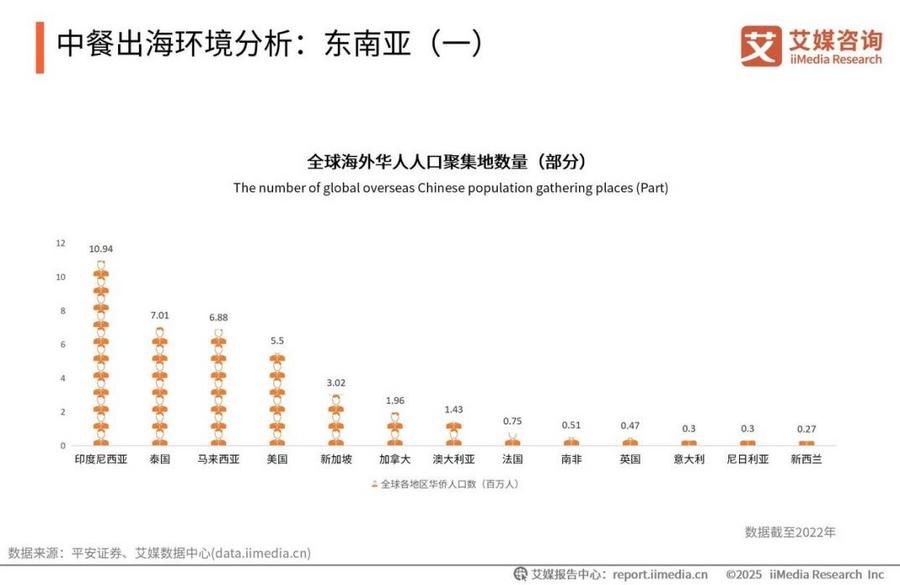

看趨勢,全球餐飲消費需求正與中餐品牌出海需求形成“共振”。2024年我國餐飲企業普遍面臨客單價與利潤雙降的壓力,市場競爭顯著加劇。而海外華人群體的持續擴張又為中餐連多品牌出海奠定了穩定的消費基礎,尤其華人集聚地東南亞和美國。《2025年中餐連鎖品牌出海白皮書》顯示,亞餐在美國整體餐飲市場中占據了12.6%的份額,且處于不斷增長中。在亞餐的各個細分品類中,中餐占據了最大份額,達到37.21%,每個月至少吃一次中餐的美國人比例為33%。

如今的海外中餐市場,早已不是“小而散”的個體競爭,而是依托供應鏈體系的“集團化擴張”。這場變革的本質,是中餐從“文化輸出載體”升級為“產業鏈輸出樣本”。

從“賣菜品”到“賣鏈條”

“要在海外站穩腳跟,搭建海外供應鏈是成功關鍵。”快樂小羊品牌副總裁楊鷗說。不同國家就地取材,比如澳洲門店選用比利時藍羊,英國選用威爾士羊,中國則選用內蒙古純種蘇尼特羊,再采用0-4度細胞鎖鮮技術,全程恒低溫控制,空運到各個地區。海內外強大的供應鏈體系,讓快樂小羊成為中國火鍋成功出海的樣本。

如果說2023年是中餐出海元年,2024年是中餐出海沖刺年,2025年或將成為餐飲供應鏈的出海元年。

要理解中餐供應鏈出海,首先要厘清一個概念:它不是簡單的“把食材運出國”,而是圍繞“標準化、工業化、可復制性”構建的全鏈路體系。與傳統餐飲品牌的“本地化采購+簡單復刻”模式不同,供應鏈出海的核心是“將中國的餐飲工業化能力打包輸出”。

新加坡經濟管理學院顧問周鵬邦認為,在供應鏈出海的要素中,包括了餐飲海外專用的菜單,具有包括食品安全體系、國際認證體系等的國際化供應鏈,具有海外當地資源、生產供應商、委外加工、物流、倉儲等在內的本地化供應鏈,以及國際供應鏈人才等。

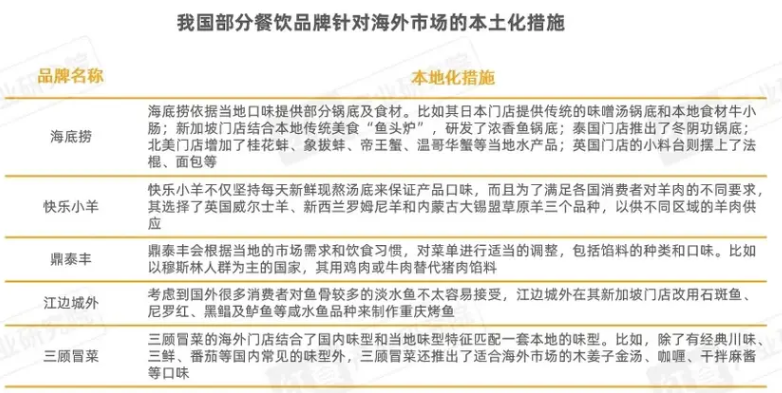

供應鏈出海能解決哪些難題?中餐供應鏈出海,強調的是“全鏈條輸出”,而非單一環節的轉移。如茶百道、蜜雪冰城等在海外采用中央廚房的模式,通過集中生產和配送,提升供應鏈管理能力,保證產品的標準化和穩定性,還能實現降本增效的目的。講究的是“本土化”,而不是簡單的復制粘貼。如海底撈在新加坡推出麻辣牛奶火鍋,在印尼推出燕麥奶火鍋,在泰國推出冬陰功火鍋。

簡言之,中餐供應鏈出海不是把鍋碗瓢盆搬到國外,而是把中國的餐飲工業體系復制到全球。它讓中餐從“依賴廚師手藝”的傳統行業,轉變為“依靠工業標準”的現代產業。

2025年中餐供應鏈出海的三個關鍵詞

目前,2025年中餐供應鏈出海的三大趨勢已初現端倪:本土化、標準化、數字化。

本土化作為市場滲透的基石,推動企業從產品改良到文化融合的全方位適配,是“中國味”與“世界胃”的深度交融。品牌通過菜品本地化、人才管理本地化和供應鏈本地化,更好地適應當地市場需求。如菜品本地化,太二酸菜魚泰國分店推出泰國限定菜品——香茅辣子雞和檸檬空心菜,更契合當地口味。又如人才管理本土化,深耕海外15年的劉一手火鍋,早早就確定了本地化團隊的人才策略,用本地人更能接受的方式去傳播文化,讓海外門店客戶構成70%都是本地顧客。

標準化則是中餐品牌出海擴張的底層支撐。頭部企業通過建立中央廚房與預制菜體系,將菜品口味、加工流程、品控標準統一化。這種標準化不僅能降低運營成本,還能通過規模效應形成議價優勢,推動中國供應鏈企業反向整合全球資源。海底撈通過“師徒制+股權激勵”實現門店快速復制,中央廚房覆蓋率超90%。這種標準化管理模式不僅降低了人力成本,還提高了運營效率和產品質量的一致性,為品牌在海外市場的擴張提供了有力支持。

數字化作為效率革命的引擎,重構了供應鏈的響應速度與決策精度。這種技術賦能使中餐供應鏈從“經驗驅動”轉向“數據驅動”,在復雜多變的海外市場中建立敏捷響應能力。如智能算法的應用可提升運營效率;區塊鏈溯源系統覆蓋從田間到餐桌的全鏈路,消費者掃碼即可查看食材產地與加工信息。

從紐約時代廣場的火鍋店,到東南亞街頭的川菜館,中餐供應鏈出海的浪潮正奔涌向前。當然,挑戰依然存在:部分國家對食品進口的嚴格標準、本地勞工與法律的差異、文化差異導致的口味爭議等,都需要企業逐一破解。

2025年中餐供應鏈出海,還有哪些難關需要闖,可以借助哪些力量加快出海步伐?6月22日,2025中餐供應鏈出海大會將在廣州·廣交會展館D區舉行。屆時,17+行業協會,100+供應鏈平臺、連鎖餐飲將齊聚現場,為2025年中餐供應鏈出海把脈。

免責聲明:以上內容為本網站轉自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網觀點,亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。